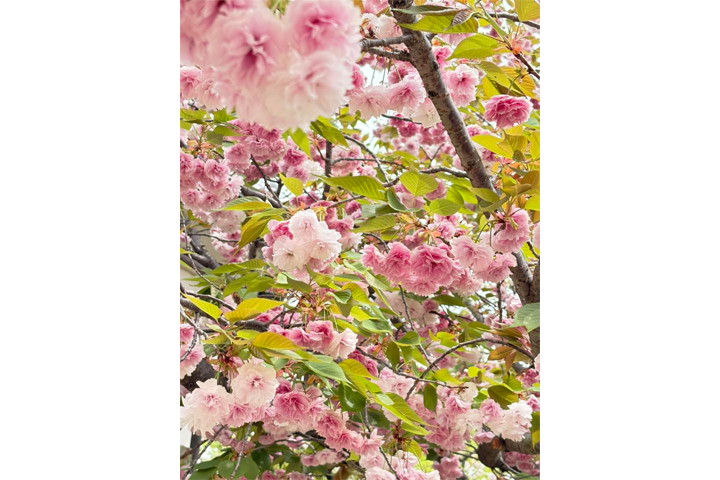

散ればこそ いとど桜はめでたけれ うき世になにか 久しかるべき

(「伊勢物語」より。作者不詳)

「桜の通り抜け」で有名な大阪市北区の造幣局で4月18日、大阪早稲田倶楽部「早稲女会」主催の見学会が催され、会員7人が参加。勲章や貨幣の製造工場と造幣博物館の見学に続いて、早咲きの染井吉野が散りゆく中、代わって満開を迎えつつある八重桜などを堪能しました。

見学会を受け入れてくださったのは、造幣局で総務部長を務めておられる原村健二先輩。(平成4年、商卒)。ご厚意に甘え、製造工場内部や博物館をご案内いただいた上、屋外に咲き誇る桜まで楽しませていただきました。心より感謝申し上げます。

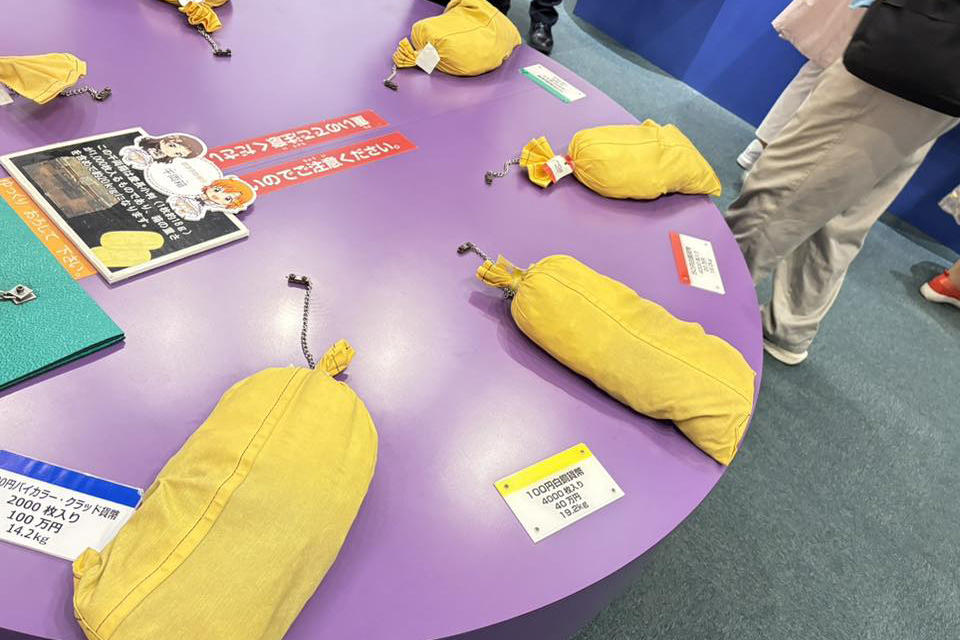

造幣局は、明治4(1871)年、現在地で貨幣製造を開始しました。現在は財務省所管の独立行政法人として通常貨幣(1円から500円までの6種類)や記念貨幣、勲章・褒章などを製造しています。製造工場の見学では、私たちの身近にある硬貨や勲章が、独特の職人芸や、圧印機などの製造機械によって作られていることがよくわかりました。

ここで最初に使われた貨幣製造装置は、慶応4(1864)年に、大英帝国統治下の香港造幣局で使われていた中古の機械で、一式6万両で輸入したそうです。仲介者は、日本での硬貨製作を指導した、大英帝国統治下のインド系金融機関オリエンタル銀行と、英国商人トマス・グラバー。日本側は、五代友厚が関わったようです。

また、1873年に大蔵卿(大蔵大臣)に就任された大隈重信公も、貨幣制度づくりに関与したとのことで、その功績から博物館内の展示室に、大隈公のレリーフが飾ってありました。卒業生にとっては一見の価値ありかと思います。

ちなみに、紙のお金である紙幣(日本銀行券)は、同じく財務省の所管する独立行政法人である国立印刷局(本局:東京都港区)が製造しております。貨幣と紙幣で、東西に本局が分かれた形です。明治期には、貨幣こそが国際貿易決済の主役だったと聞くと、大阪に貨幣を製造する造幣局が設立されたという事実が、大変、感慨深く感じられますね。

見学後は屋外に出て、博物館の外に広がる桜を、それぞれが心ゆくまで鑑賞し、散会となりました。

(なお、冒頭に引用した和歌は、この日の風景をモチーフに選んでみました。桜が散るのは寂しいものですが、散るからこそ貴重という意味を込めた歌なのだそうです)

今回、用事が重なり、大変貴重な機会を逃された方々もいらっしゃいました。次回のイベントこそ、奮ってご参加されることをお勧めいたします。なお、末筆とはなりますが、本イベントに参加させていただく貴重な機会をたまわりまして、誠にありがとうございました。

保田 真吾(平成15年教育)